La lumière est un élément fondamental de l’existence humaine, influençant la santé, la sécurité, la productivité et le bien-être général. En partant de sa définition physique, en passant par l’analyse de son impact sur l’homme et le contexte professionnel, jusqu’aux critères pour la qualifier et aux dispositions réglementaires, il apparaît clairement qu’une gestion correcte de l’éclairage est indispensable dans tout environnement. Approfondir ces aspects et appliquer consciemment les lignes directrices techniques et législatives offre non seulement des avantages tangibles pour les travailleurs, mais contribue également à une meilleure qualité de vie en général.

Formation by RIMSA

La lumière et la qualité de l’éclairage

Lumière : un élément essentiel de la vie et du travail

La lumière: fondements

1

Qu’est-ce que la lumière?

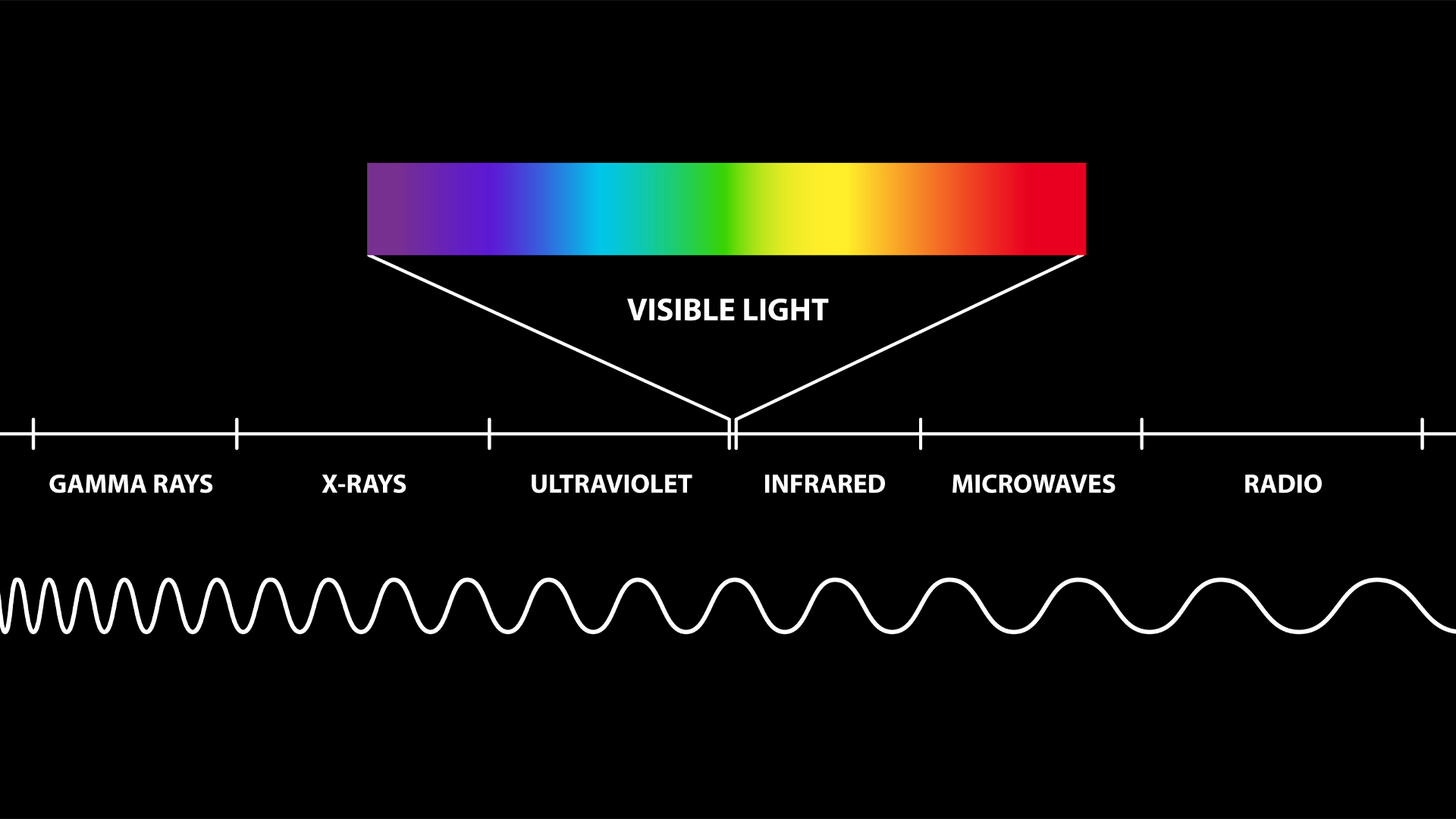

La lumière est une forme d’énergie électromagnétique qui, en termes physiques, occupe une portion spécifique du spectre électromagnétique comprise entre l’infrarouge et l’ultraviolet. Lorsque nous parlons de « lumière » au sens commun, nous nous référons principalement à cette partie du spectre perceptible par l’œil humain, qui nous permet de voir le monde qui nous entoure.

Mais la lumière n’est pas seulement un phénomène physique : elle est aussi une source d’inspiration, un élément fondamental pour la vie et un objet d’étude qui implique diverses disciplines, de la biologie à l’art, de l’ingénierie à l’architecture. L’importance d’une définition introductive de la lumière réside dans le fait qu’elle ne se réduit pas seulement à un faisceau d’ondes électromagnétiques : la lumière est également un phénomène complexe qui peut être décrit en termes de photons, particules sans masse qui transportent de l’énergie. Cette double nature (onde-particule) a fasciné les scientifiques et a contribué au développement de théories fondamentales comme la mécanique quantique. De plus, la lumière nous offre un éventail de possibilités qui touchent la vie quotidienne de manière très concrète : sans lumière, en effet, il n’y aurait pas de vie sur Terre, car la photosynthèse, processus essentiel pour le développement de nombreux organismes, dépend précisément de la lumière solaire.

D’une part, il nous suffit de savoir que la lumière nous permet de voir et de percevoir les couleurs, d’autre part, il est également intéressant de noter comment la nature de la lumière influence de nombreux aspects de l’existence humaine. Pensons, par exemple, à l’effet que la lumière naturelle exerce sur notre horloge biologique et à la manière dont l’éclairage artificiel peut étendre nos activités au-delà des limites dictées par le coucher du soleil. Les différentes sources lumineuses, naturelles ou artificielles, produisent également différentes tonalités et intensités, influençant non seulement la perception visuelle mais aussi l’humeur et la productivité.

Pour susciter davantage d’intérêt, il convient de souligner que l’étude de la lumière ne se limite pas à la science fondamentale, mais s’étend à des domaines très pratiques. L’éclairage technique, par exemple, est la discipline qui s’occupe de définir les paramètres les plus appropriés pour garantir un certain niveau d’éclairement dans les environnements intérieurs et extérieurs. L’évolution des sources lumineuses, de l’incandescence aux LED de dernière génération, montre comment il est possible de produire de la lumière de manière de plus en plus efficace, en réduisant la consommation et en ayant un impact moindre sur l’environnement.

En somme, la lumière n’est pas seulement une question de physique ou de technique: c’est un élément fondamental pour la vie humaine et pour le progrès de la société. Comprendre sa nature est la première étape pour apprécier les implications qu’elle a sur notre santé, notre humeur, notre capacité à travailler de manière optimale et, en général, sur notre bien-être. Cette première introduction sert donc à susciter la curiosité et l’envie d’approfondir les thèmes qui seront abordés dans les chapitres suivants, dans lesquels nous explorerons l’importance de la lumière pour l’homme, son impact sur le travail, les méthodologies pour évaluer sa qualité et le cadre réglementaire qui en régit l’utilisation dans les lieux de travail.

2

Pourquoi la lumière est-elle importante pour l’homme?

La lumière joue un rôle crucial dans la vie humaine pour de nombreuses raisons, allant de la biologie à la psychologie, jusqu’à l’organisation sociale.

Tout d’abord, la présence de lumière naturelle est essentielle à la synthèse de la vitamine D, un nutriment fondamental pour la santé des os et pour de nombreux processus physiologiques.

Sans une exposition adéquate à la lumière du soleil, le corps humain peine à produire cette vitamine, augmentant ainsi le risque de pathologies comme l’ostéoporose et de troubles liés au système immunitaire.

Sur le plan psychologique, la lumière influence directement l’humeur et le bien-être mental.

Des études scientifiques ont démontré qu’une exposition correcte à la lumière naturelle aide à réguler le rythme circadien, c’est-à-dire l’horloge biologique qui régule les cycles veille-sommeil.

Les personnes qui passent de nombreuses heures dans des environnements mal éclairés, ou à l’inverse exposées à une lumière artificielle intense pendant la nuit, peuvent souffrir de troubles du sommeil et d’un déséquilibre psychophysique.

On parle notamment du trouble affectif saisonnier (TAS), qui touche certaines personnes durant l’hiver, lorsque le manque de lumière solaire peut entraîner des symptômes dépressifs et une baisse d’énergie.

Dans les sphères sociales et culturelles, la lumière a toujours eu une signification symbolique.

De nombreuses traditions religieuses et philosophiques l’associent à la connaissance, à la vérité ou à la divinité.

Pendant des siècles, elle a été considérée comme une métaphore du progrès et de l’élévation spirituelle.

Aujourd’hui encore, la capacité à “apporter de la lumière” dans un environnement ou à “éclairer” de nouvelles idées est fortement valorisée, et se traduit par une attention constante portée à l’éclairage des espaces, qu’ils soient domestiques ou publics.

Un autre aspect important est la sécurité: les zones bien éclairées sont moins sujettes aux accidents et aux actes malveillants.

Pensez par exemple aux rues urbaines ou aux lieux de travail où un éclairage insuffisant peut augmenter le risque d’incidents ou de comportements indésirables.

Cette corrélation entre lumière et sécurité pousse les concepteurs, les administrations et les entreprises à investir dans des systèmes d’éclairage de qualité, capables d’assurer visibilité, confort et sensation de protection.

L’aspect esthétique ne doit pas non plus être négligé : la lumière est souvent utilisée comme outil de design pour valoriser les espaces.

L’usage de lumières directionnelles, de couleurs ou d’éclairages d’accentuation peut transformer totalement une pièce, la rendant plus accueillante, moderne ou expressive.

Dans les environnements urbains également, les installations lumineuses et les projections artistiques peuvent modifier l’apparence de places, monuments ou façades de bâtiments, créant des ambiances uniques et immersives.

En résumé, la lumière est un élément vital qui impacte la physiologie, la psychologie, la sécurité et même l’esthétique de la vie humaine.

Savoir la gérer et l’utiliser de manière consciente est donc essentiel pour favoriser le bien-être et améliorer la qualité de vie, aussi bien à l’échelle individuelle que collective.

Dans les prochains chapitres, nous verrons comment la lumière influence spécifiquement le travail humain, comment elle peut être qualifiée et quelles lois en encadrent l’usage dans les environnements professionnels.

3

Quel est l’impact de la lumière sur le travail humain?

La lumière joue un rôle central dans l’environnement de travail, en influençant à la fois la productivité et le bien-être des collaborateurs.

Il est largement démontré qu’un bon éclairage améliore la concentration, réduit la fatigue visuelle et augmente le confort dans les espaces professionnels.

Cet effet se manifeste aussi bien dans les bureaux que dans les zones de production industrielle, les entrepôts ou tout autre lieu où les activités humaines requièrent attention et précision.

La lumière influe sur la vitesse de lecture, la capacité à détecter des défauts en ligne de production, et plus globalement sur la qualité des performances professionnelles.

Un aspect souvent sous-estimé concerne l’importance d’un éclairage adapté pendant les horaires de nuit ou dans les environnements sans lumière naturelle.

Travailler dans une faible luminosité ou sous un éclairage artificiel excessif durant la nuit dérègle le rythme circadien du corps.

Cela peut provoquer des troubles du sommeil, de la fatigue chronique et une baisse de la concentration.

Pour y remédier, de nombreuses entreprises commencent à adopter des solutions d’éclairage dynamique, capables d’imiter au mieux la lumière naturelle et de maintenir un équilibre psychophysique stable chez leurs collaborateurs.

Au-delà de la productivité, l’impact de la lumière se mesure aussi en termes de sécurité.

Sur les chantiers, dans les usines ou même dans les bureaux, un éclairage inadapté peut augmenter le risque d’accidents, d’erreurs de jugement ou d’incidents.

Si les zones de passage ou de travail sont mal éclairées, il devient plus facile de trébucher, de ne pas voir un obstacle ou de faire des erreurs de manipulation.

Un investissement dans des systèmes d’éclairage de qualité permet donc de réduire les coûts liés aux accidents et aux interruptions de production, au bénéfice de l’entreprise comme des employés.

Tout aussi important, le rôle de la lumière dans le bien-être psychologique au travail ne doit pas être sous-estimé.

Un espace bien éclairé, combinant lumière naturelle via de grandes fenêtres ou des puits de lumière et éclairage artificiel conçu sur mesure, aide à créer une atmosphère agréable.

Les personnes travaillant dans des bureaux sombres ou mal éclairés ont tendance à se sentir moins motivées, plus irritables et globalement moins satisfaites.

À l’inverse, des espaces bien éclairés réduisent le stress, favorisent les échanges et la collaboration.

Enfin, le choix de la source lumineuse a aussi un impact sur l’efficacité énergétique et les coûts d’exploitation d’un bâtiment.

De plus en plus d’entreprises adoptent des systèmes LED associés à des technologies de contrôle automatisé, qui ajustent l’intensité lumineuse en fonction de la présence ou de la lumière naturelle disponible.

Ces solutions permettent non seulement de réduire la consommation, mais aussi d’assurer une luminosité constante et agréable, contribuant au bien-être des collaborateurs et à l’image durable de l’entreprise.

En conclusion, le facteur “lumière” est déterminant pour la qualité du travail : une conception éclairagiste appropriée, qu’elle soit naturelle ou artificielle, a un impact significatif sur la santé psychophysique, la sécurité et la productivité du personnel.

Dans les prochains paragraphes, nous verrons comment la lumière peut être qualifiée selon des caractéristiques spécifiques, et quels sont les standards à respecter pour garantir des conditions optimales dans les différents contextes professionnels.

4

Comment peut-on qualifier la lumière?

Les recherches et innovations récentes dans le domaine de l’éclairage ont mis en évidence trois paramètres essentiels pour évaluer la qualité de la lumière : l’intensité lumineuse, la fidélité de rendu des couleurs et la température de couleur.

Bien que souvent cités séparément, ces facteurs sont interdépendants et contribuent ensemble à créer une expérience visuelle confortable, productive et, dans certains contextes, même thérapeutique.

Parler de “qualité de la lumière” ne revient pas à se référer à un seul indicateur absolu.

La lumière se mesure à travers un ensemble de caractéristiques fondamentales qui déterminent son impact visuel et son efficacité dans un environnement donné.

Intensité lumineuse

L’intensité lumineuse, souvent exprimée en lumens ou en lux selon le contexte, désigne la quantité de lumière émise ou présente dans un espace.

Une intensité lumineuse correcte est essentielle pour garantir visibilité et confort visuel.

Cependant, plus de lumière ne signifie pas forcément meilleure qualité : un excès de lumière peut entraîner des éblouissements, de la fatigue visuelle et un gaspillage d’énergie.

C’est pourquoi il est important de concevoir l’éclairage en fonction des besoins spécifiques de chaque espace : un bureau, par exemple, n’aura pas les mêmes exigences qu’un entrepôt ou une zone d’exposition.

En savoir plus

Définition et paramètres de mesure

L’intensité lumineuse correspond à la quantité de lumière émise (ou perçue) dans un espace ou une direction donnée, et peut être exprimée par différents paramètres. Les plus courants sont :

– Flux lumineux (lumen, lm) : mesure la puissance lumineuse totale émise par une source dans toutes les directions.

– Éclairement (lux, lx) : indique combien de lumens tombent sur une surface d’1 m² (1 lux = 1 lumen/m²). C’est le paramètre le plus utilisé dans les environnements de travail et d’habitation, car il reflète la quantité de lumière effectivement reçue sur une zone donnée.

– Intensité lumineuse (candela, cd) : exprime le flux lumineux par unité d’angle solide et permet de décrire le comportement directionnel d’une source.

Évolution des méthodes de calcul

Autrefois, l’intensité lumineuse était mesurée à l’aide de luxmètres classiques, qui captaient la lumière incidente via une cellule photoélectrique.

Avec l’arrivée des LED et d’autres sources à haute efficacité, des approches plus complexes sont devenues nécessaires : mesures photométriques en laboratoire et simulations informatiques.

Ces méthodes prennent en compte la distribution photométrique, l’angle d’émission et même le comportement spectral de la source.

Aujourd’hui, des logiciels de calcul comme Dialux ou Relux permettent d’importer des fichiers photométriques (IES, LDT) fournis par les fabricants pour simuler avec précision la répartition de la lumière dans un espace, en évaluant l’éclairement moyen, l’uniformité et le risque d’éblouissement (UGR).

Limites et axes d’amélioration

– Intensité simple vs. perception humaine : les données photométriques ne reflètent pas toujours la perception subjective, influencée par le contraste ou la luminosité ambiante.

– Effets biologiques : l’éclairement moyen et la quantité de lumière ne prennent pas en compte l’impact sur le rythme circadien ou sur les capacités visuelles dans des conditions spécifiques (comme l’éclairage de nuit).

– Filtres et sensibilité spectrale : les instruments de mesure sont souvent étalonnés selon la courbe de sensibilité de l’œil humain à la lumière du jour (courbe photopique, V(λ)). Cela peut entraîner des incohérences lors de l’évaluation de sources riches en infrarouge ou ultraviolet, ou de celles émettant une part importante de leur spectre dans des bandes peu optimales pour la vision humaine.

Pour répondre à ces limites, la recherche s’oriente vers de nouveaux indices prenant également en compte les aspects biologiques et psychophysiques de l’éclairage.

Toutefois, les paramètres standards (lumen, lux et candela) restent aujourd’hui la base de référence pour la conception de tout projet d’éclairage.

Rendu des couleurs (CRI)

Le rendu des couleurs, souvent désigné par l’indice CRI (Color Rendering Index), mesure la capacité d’une source lumineuse à restituer fidèlement les couleurs des objets par rapport à une source de référence (généralement la lumière du jour).

Un CRI élevé (proche de 100) garantit un rendu des couleurs presque naturel, tandis que des valeurs plus basses peuvent fausser les nuances.

Dans les environnements où la distinction des couleurs est cruciale – comme les studios de design, les ateliers de peinture ou les services médicaux – il est essentiel d’opter pour des sources lumineuses à fort indice CRI.

En savoir plus

Définition et méthodes d’évaluation

La fidélité chromatique indique dans quelle mesure une source lumineuse permet de percevoir les couleurs d’un objet avec précision par rapport à une source de référence, typiquement la lumière du jour ou un corps noir à une température donnée.

L’indicateur le plus courant est le CRI (Color Rendering Index).

Calculé à l’origine en comparant la restitution de 8 à 14 échantillons de couleur à celle d’une source idéale, le CRI fournit une valeur sur une échelle de 0 à 100, 100 correspondant au rendu chromatique de référence (proche de la lumière naturelle).

D’autres méthodes se sont développées, comme le CQS (Color Quality Scale) et plus récemment l’IES TM-30, qui offre une évaluation plus complète et détaillée de la qualité du rendu.

Cette méthode analyse jusqu’à 99 échantillons de couleur, dépassant ainsi les limites des systèmes précédents.

Évolution de la méthode de calcul

Les sources lumineuses traditionnelles étaient principalement halogènes ou fluorescentes, avec un spectre plus facile à comparer à un standard.

Avec la généralisation des LED, qui possèdent des spectres d’émission multi-bandes, l’algorithme du CRI a montré ses limites pour représenter la réalité du rendu chromatique. Certaines teintes, notamment les rouges profonds (R9) et les verts saturés, n’étaient pas correctement évaluées.

Pour pallier ces lacunes, un plus grand nombre d’échantillons et des systèmes de calcul plus avancés ont été intégrés, afin de mieux refléter les différences spectrales.

La méthode IES TM-30, par exemple, fournit deux indices principaux :

– Rf (fidelity index) : mesure la fidélité moyenne du rendu chromatique

– Rg (gamut index) : décrit l’étendue du gamut par rapport au standard

Limites et pistes d’amélioration

– Un seul indice ou plusieurs ? : si disposer de plusieurs indices (Rf, Rg, R9, etc.) permet une meilleure précision, cela complexifie la comparaison entre produits

– Contexte d’usage : les valeurs de rendu chromatique doivent être adaptées à l’environnement (bloc opératoire, habitation, commerce, etc.). Un CRI élevé n’est pas indispensable partout, mais devient incontournable dans certains domaines comme le médical

– Spectre vs. CRI : les indices basés sur la comparaison spectrale ne reflètent pas toujours la perception subjective des couleurs dans des conditions variées (éclairage mixte naturel-artificiel, par exemple)

RIMSA, comme de nombreux fabricants de référence, adapte ses solutions à ces évolutions afin de proposer des dispositifs combinant haute efficacité énergétique et rendu chromatique optimal.

Température de couleur

Le terme « aromaticité » est peu courant dans le domaine de l’éclairage, mais on peut l’interpréter comme la capacité d’une lumière à créer une atmosphère, une sensation particulière chez celui qui l’expérimente.

Dans un cadre technique, on parle généralement de température de couleur (exprimée en Kelvin) pour distinguer les lumières « chaudes » (inférieures à 3000 K) des lumières « froides » (supérieures à 5000 K).

Une lumière chaude est perçue comme plus relaxante et accueillante, tandis qu’une lumière froide est jugée plus stimulante et adaptée à la concentration.

Le choix de la température de couleur influence ainsi non seulement l’aspect esthétique d’un espace, mais aussi la perception psychologique de ses occupants.

En savoir plus

Définition et méthodes d’évaluation

La température de couleur (CCT, Correlated Color Temperature), exprimée en Kelvin (K), indique si une lumière apparaît « chaude » (valeurs basses, environ 2700–3000 K), « neutre » (autour de 4000 K) ou « froide » (5000 K et plus).

Ce concept provient de l’observation d’un corps noir chauffé : un radiateur idéal qui, en s’échauffant, émet une lumière dont la couleur varie du rouge-orangé au blanc-bleuté.

La courbe de Planck décrit la relation entre la température du corps noir et la teinte lumineuse émise.

Pour les sources réelles (LED, halogènes, fluorescentes, etc.), la température de couleur est dite « corrélée » car leur spectre ne correspond pas exactement à celui d’un radiateur idéal.

C’est là qu’intervient l’indice DUV (Delta u,v), qui mesure l’écart entre le spectre réel et la courbe de Planck.

Des valeurs DUV positives indiquent une légère dominante verdâtre, tandis que des valeurs négatives tendent vers des teintes rosées ou violacées.

Évolution de la méthode de calcul

Le modèle classique repose sur les coordonnées trichromatiques (x, y) ou (u, v) dans l’espace colorimétrique CIE.

Autrefois, les lampes à incandescence ou halogènes présentaient un spectre continu proche du corps noir.

Avec l’arrivée des lampes fluorescentes puis des LED, on a constaté que la distribution spectrale pouvait présenter des pics d’émission spécifiques, modifiant la perception malgré un CCT nominal de 4000 K, par exemple.

Pour améliorer la précision de l’évaluation, le DUV permet de savoir si une source est « au-dessus » ou « en dessous » de la courbe de Planck.

Une lumière de 4000 K avec un DUV élevé peut sembler plus verdâtre ou rosée à l’œil nu, ce qui influe sur l’harmonie visuelle d’un espace.

Limites et pistes d’amélioration

– Le CCT ne suffit pas : indiquer simplement « 3000 K » ou « 5000 K » est réducteur, car cela ne décrit pas l’effet du spectre sur la perception des couleurs

– DUV souvent ignoré : bien qu’il soit mesurable, le DUV est rarement communiqué, créant un décalage entre la température annoncée et celle réellement perçue

– Effet psychologique et biologique : une lumière froide (5500–6500 K) peut favoriser la vigilance et la concentration, mais être inadaptée aux environnements de détente.

Le choix de la température de couleur ne suffit pas à lui seul : l’intensité, le rendu des couleurs et l’uniformité de l’éclairage jouent également un rôle fondamental.

Interdépendances entre les valeurs

Pourquoi est-il important de les considérer ensemble?

– Expérience visuelle globale: une intensité lumineuse élevée combinée à un faible rendu des couleurs peut donner une perception artificielle ; de même, une lumière bien équilibrée sur le plan spectral mais insuffisante en lux ne garantit pas une visibilité optimale.

– Santé et bien-être: la combinaison du CCT, du CRI et de l’éclairement influe sur le confort visuel, les rythmes circadiens et l’humeur dans les environnements éclairés artificiellement.

– Optimisation énergétique: l’utilisation de LED à haute efficacité permet d’atteindre de bons niveaux d’éclairement avec une faible consommation, mais la qualité des couleurs peut être compromise si le projet n’est pas soigneusement conçu (par exemple, choix de puces LED à spectre optimisé).

Critiques et perspectives d’avenir

– Absence d’un indice global: il n’existe actuellement aucun paramètre unique capable de synthétiser intensité, rendu des couleurs et température de couleur en une seule valeur compréhensible. Cela complique le choix des produits et la transmission d’informations aux non-spécialistes.

– Approche holistique: la tendance évolue vers une méthode d’évaluation plus globale, intégrant également l’éblouissement (UGR), la composante biologique (melanopique) et le confort psychologique.

– Recherche avancée: les entreprises de référence, comme RIMSA, investissent dans des outils de simulation et de mesure qui vont au-delà des paramètres traditionnels, en intégrant l’analyse spectrale détaillée et l’automatisation intelligente (contrôle dynamique de l’intensité et du CCT au fil de la journée).

Un indice unique serait-il souhaitable?

Il serait en effet pratique de disposer d’un indice unique regroupant toutes ces dimensions (intensité, rendu des couleurs, température de couleur), mais à ce jour, aucun standard universellement reconnu ne les intègre en un seul indicateur.

Différentes approches ont été proposées pour évaluer la « qualité de la lumière », incluant des paramètres comme l’efficacité lumineuse, l’UGR (Unified Glare Rating) ou encore l’impact biologique (comme l’indice circadien). Chacune se concentre toutefois sur des aspects spécifiques, sans offrir une vision complète.

De plus, la perception de la lumière est très subjective et dépend du contexte : un éclairage parfait pour une boutique de prêt-à-porter ne conviendra pas nécessairement à un cabinet médical ou à un restaurant.

Cette complexité rend difficile l’élaboration d’un paramètre universel de « qualité ».

C’est précisément pour cette raison que les professionnels de l’éclairage, les architectes et les ingénieurs utilisent plusieurs valeurs et normes, choisissant à chaque fois celles qui répondent le mieux aux besoins du projet.

Une évaluation multidimensionnelle permet d’obtenir des solutions plus flexibles et mieux adaptées aux attentes réelles des utilisateurs.

5

Que prévoit la réglementation sur le niveau d’éclairement dans les lieux de travail?

La réglementation concernant les niveaux d’éclairement dans les environnements de travail a été introduite et perfectionnée au fil du temps pour garantir la santé, la sécurité et le confort des travailleurs. En Italie, comme dans de nombreux autres pays de l’Union européenne, il existe des normes techniques et des dispositions législatives qui établissent des seuils minimaux d’éclairement pour différents types d’activités.

Ces normes ne sont pas de simples recommandations, mais de véritables obligations légales que les employeurs doivent respecter afin d’éviter des sanctions et, surtout, pour préserver le bien-être de leurs employés.

L’une des principales références réglementaires au niveau européen est constituée par les normes EN (Europäische Norm), transposées ensuite à l’échelle nationale. En Italie, le D.Lgs. 81/2008 (Texte unique sur la santé et la sécurité au travail) aborde également la question de l’éclairage, en renvoyant souvent à des normes techniques plus spécifiques comme les normes UNI EN 12464-1 e UNI EN 12464-2, qui définissent les exigences en matière d’éclairage pour les lieux de travail intérieurs et extérieurs.

Ces normes précisent notamment les valeurs minimales d’éclairement (exprimées en lux) pour les bureaux, les salles de classe, les zones de production, les couloirs et bien d’autres types d’espaces de travail.

Au-delà du niveau d’éclairement, la réglementation prend également en compte d’autres paramètres essentiels, comme l’uniformité de la lumière, le contrôle de l’éblouissement (UGR) et le rendu des couleurs (CRI). Assurer une répartition homogène de la lumière dans l’espace est essentiel pour éviter les zones d’ombre et réduire le risque d’accidents liés à des écarts de luminosité trop marqués.

Le contrôle de l’éblouissement permet d’éviter que des sources lumineuses trop puissantes ou mal positionnées provoquent une gêne visuelle ou diminuent la concentration.

Concernant le rendu des couleurs, les normes recommandent, dans certains contextes professionnels (santé, graphisme, industrie alimentaire), d’utiliser des sources lumineuses à haut CRI, afin d’améliorer la précision de certaines tâches et de garantir une distinction correcte des couleurs.

Un autre aspect que la réglementation en matière d’éclairage commence à prendre de plus en plus en compte est l’impact biologique de la lumière. De nombreuses études ont montré que l’exposition à certaines longueurs d’onde peut influencer la production de mélatonine et, par conséquent, les cycles veille-sommeil et l’état d’alerte des travailleurs.

Les nouvelles directives recommandent donc, en particulier pour les postes de nuit ou les environnements dépourvus de lumière naturelle, l’adoption de systèmes d’éclairage dynamique capables de moduler l’intensité et la température de couleur au cours de la journée de travail.

Enfin, il est important de rappeler que le respect de la réglementation n’est pas seulement une obligation légale, mais aussi un choix stratégique pour les entreprises. Un éclairage adéquat réduit les risques d’accidents, favorise la productivité et contribue au bien-être psychophysique du personnel.

Investir dans des solutions d’éclairage conformes et bien conçues permet ainsi de réduire les coûts liés aux maladies professionnelles et au turnover, tout en renforçant l’image de l’entreprise.

En définitive, la réglementation sur les niveaux d’éclairement n’est que la formalisation de principes de bon sens et de bonnes pratiques, visant à créer des environnements de travail plus sûrs, plus confortables et, au final, plus performants.